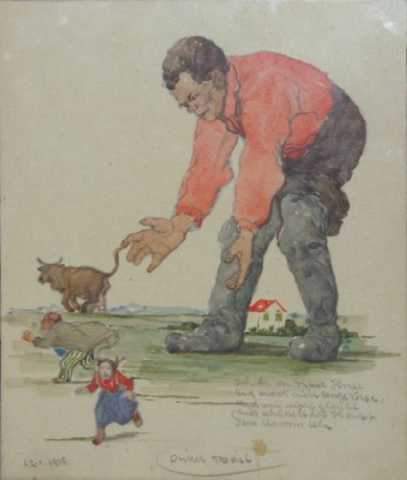

Basler hat das Gulliver-Motiv innerhalb der Familie, als Widmung zum 12. Geburtstag seines Neffen Franz Hansen, nochmals verwendet |

Basler hat das Gulliver-Motiv innerhalb der Familie, als Widmung zum 12. Geburtstag seines Neffen Franz Hansen, nochmals verwendet |

"Gullivers Reisen", genauer die "Reisen zu verschiedenen weit entlegenen Völkern der Erde von Lemuel Gulliver, erst Wundarzt, dann Kapitän verschiedener Schiffe", erschien 1726. Sie sind wie der Robinson im Ich-Ton erzählt und zeichnen sich durch eine schlichte, klare Sprache und rasch fortschreitende Handlung aus, so dass es noch heut ein Vergnügen ist, dieses Buch zu lesen. Gulliver kommt bekanntlich erst nach dem Lande Lilliput, dessen daumengrosse Bewohner den "Menschenberg" anstaunen.

Trotz dieser Zwerghaftigkeit bilden sie einen Staat, der gerade wie der englische eingerichtet ist. Sie haben ihre Fürsten, ihre Minister, ihr Parlament, ihre politischen Parteien, debattieren und intrigieren ebenso wie die Engländer. Die religiösen Sekten, die Hochkirchler und Puritaner, debattieren und befehden sich ebenso, und man führt Krieg mit Nachbarstaaten wie anderwärts auch. Nur erscheint Gulliver, der gegen die Lilliputaner ein Riese ist, dies ganze Treiben sehr kleinlich und lächerlich. Gulliver hilft dem Kaiser in seinen Kriegen, zieht die gesamte Flotte der Feinde ab einem Seile hinter sich her und kommt zu hohen Ehren.

Doch dann gerät er bei der Kaiserin in Ungnade, als er eine in ihrem Palast ausgebrochene Feuersbrunst in wenigen Minuten durch eine natürliche Verrichtung löscht. Er soll geblendet werden, flieht aber zuvor.

Auf der zweiten Reise wird Gulliver nach Brobdingnag verschlagen. Hier sind die Bewohner Riesen, die nun ebenso verächtlich auf Gulliver herabsehen wie dieser vorher auf die Lilliputaner. Während bei den Zwergen das eitle geistige Treiben, der Ehrgeiz verspottet wurde, fällt bei den Riesen infolge der groben Ungeschlachtheit ihres Körpers die sinnliche Ausschweifung besonders in die Augen. In derbster Weise wird das unmoralische Treiben der Damen und Herren vom Hofe, wie es unter Georg I. eingerissen war, gegeisselt.

Gulliver kann um so mehr Beobachtungen machen, als sich vor ihm, dem Zwerge, niemand geniert und er dadurch in die geheimsten Dinge offenen Einblick erhält. So lässt ihn eine sechzehnjährige Hofdame auf ihrer Brustwarze reiten. In einer Reiseschachtel wird er von Dorf zu Dorf geführt und dem Gelächter der Bewohner ausgesetzt, bis ihn ein Adler raubt und ins Meer fallen lässt. Glücklich wird er von einem Boot aufgenommen. Auf einer dritten Reise wird sein Schiff von Piraten überfallen, die ihn in einem Boote aussetzen. Er gelangt auf ein Felseneiland, und von dort aus sieht er auf einmal eine in der Luft fliegende Insel, die von Menschen bewohnt ist. Er schwenkt seinen Hut, die Insel fliegt über ihn, und er wird hinaufgehoben. Laputa, so heisst das fliegende Eiland, ist der Aufenthaltsort der Naturwissenschaftler. Diese sind in ihr Studium so vertieft, dass sie ein Mann bisweilen mit einer Fliegenklatsche schlagen muss, damit sie die gewöhnlichsten Dinge nicht vergessen, wie das Essen, welches sie übrigens in Form von geometrischen Körpern aufnehmen. Mit der Schilderung Laputas werden Newton und die von George I. gegründete Royal Academy verhöhnt.

Auf der vierten Reise endlich betritt Gulliver das Land der "weissen Pferde", der "Houyhnhnms", deren verachtete Bediente die Yahoos sind, ein gieriges, hässliches, gemeines Affenvolk. Mit Schrecken erkennt er, dass der Mensch, er selber nur eine wenig höhere Form der Yahoos darstellt, und aus der Unterweisung und dem Beispiel der edlen, vernunftvollen Pferde geht ihm die ganze Gemeinheit, Unvernunft, Gier, Bosheit, Hässlichkeit der Menschennatur auf. Als Gulliver nach England zurückgekehrt ist, denkt er über die Houyhnhnms nach und findet immer mehr, dass diese Pferde die wahre Weisheit besässen, die Menschen aber in Aussehen und Tun in der Tat hässlichen Affen glichen.

Aus: "Geschichte der Englischen Literatur" von

Richard Wülker

und "Geschichte der Weltliteratur" von Carl Busse.